41歲「最美性學博士」許藍方25日自曝,10年前某次昏倒,檢查發現腦部有動脈瘤,今年健檢追蹤,發現動脈瘤變大了,最終決定住院動手術,並透露術前已寫下遺囑。腦動脈瘤其實不是腫瘤,而是腦血管的退化性疾病,一旦破裂往往造成嚴重腦出血,有1/5、20%的患者到院前死亡。腦動脈瘤是什麼?成因?能預防嗎?什麼人容易發生?手術類型與風險、後遺症等重點一次看。

腦動脈瘤是什麼?

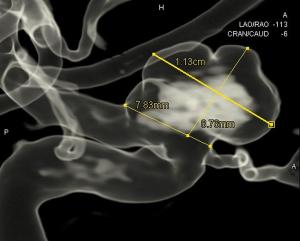

台大醫院新竹台大分院急重症醫學中心衛教資料指出,腦動脈瘤其實不是腫瘤,而是腦血管的退化性疾病。在腦血管分支處血管壁因為承受強大的血流直接衝擊逐漸變薄脆弱,時間久了形成不正常的凸起,就稱之為腦動脈瘤。

腦動脈瘤有什麼症狀?

部立桃園醫院神經外科醫師陳捷一曾受訪表示,腦動脈瘤多發生於內頸動脈系統,最常見的是前交通支,其次為後交通支,再來是中大腦動脈。臨床上常因為突然頭痛、頭暈、噁心嘔吐、頸部僵硬、癲癇,甚至昏迷,而原則上昏迷指數較低的患者,預後的狀況也會越差。

台大醫院新竹台大分院急重症醫學中心也指出,腦動脈瘤平常很少產生症狀,但是一旦破裂往往造成嚴重腦出血,即蜘蛛膜下腔出血。這是一種最嚴重的腦出血性中風,有將近五分之一的患者在到院前就死亡,到院者也有三分之一因為其他合併症死亡。

腦動脈瘤成因?什麼人容易發生?

臺北榮民總醫院衛教資訊指出,腦動脈瘤多好發在4、50歲以上成人,女性尤多,與抽菸、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。少數疾病如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也伴隨較高發生機率。一般發生機率遠超乎想像,約100人裡就有1至2人潛藏腦動脈瘤而不自知。

不過,動脈瘤雖然發生機率高,但統計上每年10萬人約只有5至10人因動脈瘤破裂而出血。出血率因氣候地理位置等不同也有差異,例如鄰近的日本或芬蘭等高緯度國家比台灣高出近一倍出血機率。以下12類人最容易發生腦動脈瘤。

1.先天血管結構異常的人,有9成的患者是先天血管壁肌肉層薄弱。

2.有動脈血管瘤家族病史的人。

3.50歲以上占約58%,但50歲以下的發生率42%也不容忽視。

4.熟齡女性,尤其是50~65歲的女性,除了年紀大因素及三高慢性病因素,與女性荷爾蒙變化也有關。

5.抽菸族,因為香菸的物質會破壞血管內皮細胞組織,導致血管壁易產生缺陷。

6.患有糖尿病或高血壓或肥胖或動脈硬化症狀的人。

7.血壓、血糖、血脂控制不良的三高族。

8.喝酒族。

9.作息不正常的人。

10.壓力大的人。

11.住在高緯度地區的人

12.患有多囊性腎病的人也容易好發腦動脈瘤,因為是同一基因造成。

腦動脈瘤能預防嗎?

許藍方因昏倒檢查出罹患腦動脈瘤,啟新診所衛教資訊指出,有1/3到1/4患者則是因為健檢發現,例如藝人利菁、胡瓜都是在健檢中發現腦動脈瘤,利菁有4顆做了栓塞手術,胡瓜因為血管瘤太小追蹤觀察。因此,建議高危險群,尤其是有長期頭痛或暈眩,或是有動脈瘤家族史的人應接受磁振造影(MRI)檢查。以下5種做法能預防腦動脈瘤的發生。

1.控制好血壓,若有高血壓一定要遵照醫囑按時服藥。

2.減少讓血壓波動,避免一些會讓血壓瞬間改變的事情,例如生氣、太劇烈的運動、吃太辣的飲食等,若是泡溫泉最好15分鐘內就起身。

3.戒菸,避免香菸加速血管壁異常產生。

4.養成規律運動習慣,運動可以讓血壓穩定。

5.不熬夜,生活作息要正常。

腦動脈瘤怎麼治療?手術有後遺症嗎?

台大醫院新竹台大分院急重症醫學中心衛教資料指出,腦動脈瘤破裂如不處理有很高的機會再次破裂,而第二次破裂造成的出血通常比第一次更加嚴重,對腦部的損傷更大。

而腦動脈瘤治療一般分為手術夾除與栓塞,兩者各有優缺點。手術不但可以將動脈瘤除去,也可以同時做腦水引流,清除部分血塊降低腦壓,而栓塞相對於手術是一種血管內治療,不需要打開頭骨,但是缺點是無法同時做減壓。

不過,動脈瘤治療後,還是有部分的病人會產生二度中風,原因是血液在腦中代謝產物會刺激血管痙攣,造成腦灌流不足而中風。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台大醫院新竹台大分院急重症醫學中心衛教資料指出,腦動脈瘤其實不是腫瘤,而是腦血管的退化性疾病。在腦血管分支處血管壁因為承受強大的血流直接衝擊逐漸變薄脆弱,時間久了形成不正常的凸起,就稱之為腦動脈瘤。

腦動脈瘤有什麼症狀?

部立桃園醫院神經外科醫師陳捷一曾受訪表示,腦動脈瘤多發生於內頸動脈系統,最常見的是前交通支,其次為後交通支,再來是中大腦動脈。臨床上常因為突然頭痛、頭暈、噁心嘔吐、頸部僵硬、癲癇,甚至昏迷,而原則上昏迷指數較低的患者,預後的狀況也會越差。

台大醫院新竹台大分院急重症醫學中心也指出,腦動脈瘤平常很少產生症狀,但是一旦破裂往往造成嚴重腦出血,即蜘蛛膜下腔出血。這是一種最嚴重的腦出血性中風,有將近五分之一的患者在到院前就死亡,到院者也有三分之一因為其他合併症死亡。

腦動脈瘤成因?什麼人容易發生?

臺北榮民總醫院衛教資訊指出,腦動脈瘤多好發在4、50歲以上成人,女性尤多,與抽菸、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。少數疾病如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也伴隨較高發生機率。一般發生機率遠超乎想像,約100人裡就有1至2人潛藏腦動脈瘤而不自知。

不過,動脈瘤雖然發生機率高,但統計上每年10萬人約只有5至10人因動脈瘤破裂而出血。出血率因氣候地理位置等不同也有差異,例如鄰近的日本或芬蘭等高緯度國家比台灣高出近一倍出血機率。以下12類人最容易發生腦動脈瘤。

1.先天血管結構異常的人,有9成的患者是先天血管壁肌肉層薄弱。

2.有動脈血管瘤家族病史的人。

3.50歲以上占約58%,但50歲以下的發生率42%也不容忽視。

4.熟齡女性,尤其是50~65歲的女性,除了年紀大因素及三高慢性病因素,與女性荷爾蒙變化也有關。

5.抽菸族,因為香菸的物質會破壞血管內皮細胞組織,導致血管壁易產生缺陷。

6.患有糖尿病或高血壓或肥胖或動脈硬化症狀的人。

7.血壓、血糖、血脂控制不良的三高族。

8.喝酒族。

9.作息不正常的人。

10.壓力大的人。

11.住在高緯度地區的人

12.患有多囊性腎病的人也容易好發腦動脈瘤,因為是同一基因造成。

腦動脈瘤能預防嗎?

許藍方因昏倒檢查出罹患腦動脈瘤,啟新診所衛教資訊指出,有1/3到1/4患者則是因為健檢發現,例如藝人利菁、胡瓜都是在健檢中發現腦動脈瘤,利菁有4顆做了栓塞手術,胡瓜因為血管瘤太小追蹤觀察。因此,建議高危險群,尤其是有長期頭痛或暈眩,或是有動脈瘤家族史的人應接受磁振造影(MRI)檢查。以下5種做法能預防腦動脈瘤的發生。

1.控制好血壓,若有高血壓一定要遵照醫囑按時服藥。

2.減少讓血壓波動,避免一些會讓血壓瞬間改變的事情,例如生氣、太劇烈的運動、吃太辣的飲食等,若是泡溫泉最好15分鐘內就起身。

3.戒菸,避免香菸加速血管壁異常產生。

4.養成規律運動習慣,運動可以讓血壓穩定。

5.不熬夜,生活作息要正常。

腦動脈瘤怎麼治療?手術有後遺症嗎?

台大醫院新竹台大分院急重症醫學中心衛教資料指出,腦動脈瘤破裂如不處理有很高的機會再次破裂,而第二次破裂造成的出血通常比第一次更加嚴重,對腦部的損傷更大。

而腦動脈瘤治療一般分為手術夾除與栓塞,兩者各有優缺點。手術不但可以將動脈瘤除去,也可以同時做腦水引流,清除部分血塊降低腦壓,而栓塞相對於手術是一種血管內治療,不需要打開頭骨,但是缺點是無法同時做減壓。

不過,動脈瘤治療後,還是有部分的病人會產生二度中風,原因是血液在腦中代謝產物會刺激血管痙攣,造成腦灌流不足而中風。