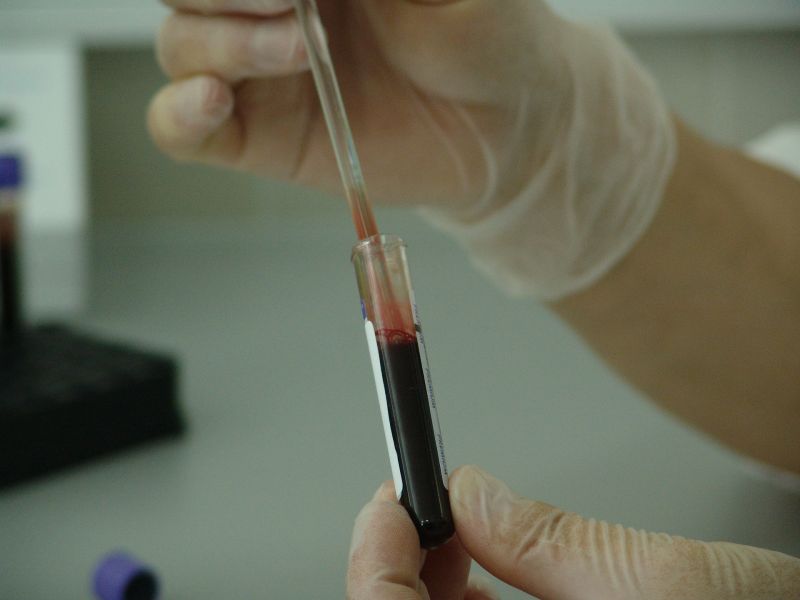

阿茲海默症早期診斷出現重大突破!台北榮民總醫院與韓國漢陽大學合作研究發現,只需透過簡單驗血,即可有效篩出阿茲海默症高風險個案,準確率高達93%,可望取代過往仰賴的正子斷層掃描(PET),大幅降低費用與侵入性檢查的負擔。

台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲指出,血液中的磷酸化 tau 蛋白(p-tau)與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關,尤其血漿 p-tau217 預測早期阿茲海默症的準確度,更勝於以往使用的 p-tau181,而透過血漿 p-tau 模型,團隊成功將受試者分為低、中、高風險3組,其中高風險組陽性預測值達到 93%,代表此模型可有效辨識真正罹患阿茲海默症的患者。

傅中玲說明,阿茲海默症為進行性神經退化性疾病,早期診斷不僅可助患者及家屬充分準備,也是延緩病程的關鍵,而過去診斷多依賴腦脊髓液分析或 PET 掃描,不僅費用高、取得困難,對病人身體負擔也重,導致不少潛在個案無法及時發現病兆,若能推廣此研究的成果,治療情形可望明顯改善。

此外,傅中玲說,目前該研究已登上國際權威期刊《阿茲海默症與失智症》(Alzheimer's & Dementia),引發全球醫界關注,而研究團隊希望未來能進一步擴大樣本,建立地區性參考數據庫,使血液檢測成為廣泛的早期篩檢工具。

傅中玲也說,阿茲海默症的風險會隨年齡上升而增加,且高血壓、高血脂、高血糖、缺乏運動與社交互動等因素,也都與發病機率高度相關,若能透過低成本、高準確率的方式提早發現,對患者未來治療選擇與生活品質將有巨大影響。

對於治療,傅中玲則說,目前美國已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物,可透過靜脈注射來清除腦內斑塊、延緩退化,前提則須及早辨識病患。台北榮總表示,未來將持續推動神經退化性疾病的研究與臨床應用,期許為失智症防治帶來更多希望。

我是廣告 請繼續往下閱讀

傅中玲說明,阿茲海默症為進行性神經退化性疾病,早期診斷不僅可助患者及家屬充分準備,也是延緩病程的關鍵,而過去診斷多依賴腦脊髓液分析或 PET 掃描,不僅費用高、取得困難,對病人身體負擔也重,導致不少潛在個案無法及時發現病兆,若能推廣此研究的成果,治療情形可望明顯改善。

此外,傅中玲說,目前該研究已登上國際權威期刊《阿茲海默症與失智症》(Alzheimer's & Dementia),引發全球醫界關注,而研究團隊希望未來能進一步擴大樣本,建立地區性參考數據庫,使血液檢測成為廣泛的早期篩檢工具。

傅中玲也說,阿茲海默症的風險會隨年齡上升而增加,且高血壓、高血脂、高血糖、缺乏運動與社交互動等因素,也都與發病機率高度相關,若能透過低成本、高準確率的方式提早發現,對患者未來治療選擇與生活品質將有巨大影響。

對於治療,傅中玲則說,目前美國已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物,可透過靜脈注射來清除腦內斑塊、延緩退化,前提則須及早辨識病患。台北榮總表示,未來將持續推動神經退化性疾病的研究與臨床應用,期許為失智症防治帶來更多希望。