上個星期中華職棒打者最常討論的話題,就是魚雷棒揮起來、打起來,到底有什麼感受?跟自己所想的是否相同?即使在打擊練習時,球員討論的很熱烈,也跟廠商密集討論想要客製出更不同的魚雷球棒樣式,但何時中職才能使用,目前仍沒有確定的時間,而這個問題跟中職的球棒認證規則很有關係。

除了魚雷球棒在中職討論熱烈之外,另一個球迷關注的話題,則是大巨蛋的票房是否退燒?包括中信兄弟的開幕系列戰,周日的票房數字不如想像般精彩;上周的統一獅大巨蛋系列賽,更在3天中接連創下最差與第2差的進場人數,若想在大巨蛋維持票房紅盤,需要6球團更用心規劃才行。

台灣打者期待魚雷球棒 中職的球棒認證規則是否合宜

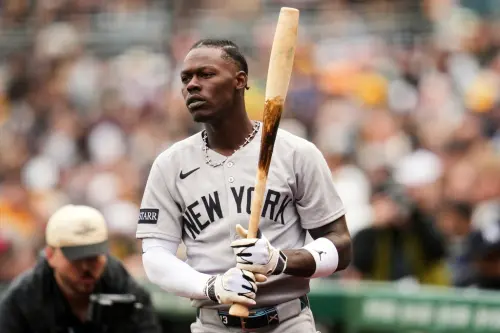

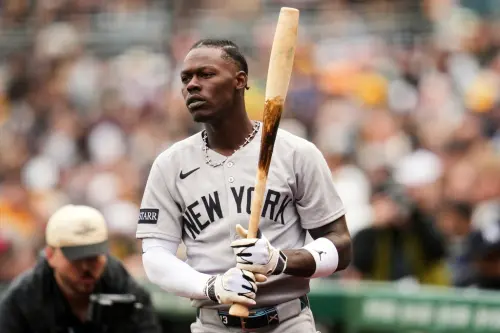

紐約洋基在今年賽季首戰打爆釀酒人後,掀起了一波魚雷棒風潮。歷經2年以上的數據累積,好確認球員的擊球點位置,進而開發出來的新棒型,似乎成為全球職棒球員在攻擊上的新解方,不僅是大聯盟球員開始大量採用,台灣的職棒球員也躍躍欲試,想要感受一下這樣的棒型是否真的這麼神奇,打到球之後都能夠順利的飛過大牆。

跟日本職棒可以即刻使用不同,目前想要看到中職球員使用魚雷球棒,還需要等到球棒廠商通過中職的球棒認證才能夠採行。即使目前各大廠商透過賽前練習的時間,到中職6球團去推銷、試打,也確實收到球員的下訂跟好評,但無論是透過台灣廠商下訂台製球棒;或是透過越洋訂單跟美國原廠訂購,現在依舊無法確定何時魚雷棒可上場使用。

其實魚雷球棒並非什麼獨特發明,早在許久以前,就有日本廠商把類似的棒型使用在鋁棒上面,希望透過不同的重心配置與擊球甜蜜點設計,讓球員在揮動球棒時感受更輕盈,卻又能夠在確實擊球時能產生一定的擊球初速。魚雷球棒之所以讓人驚艷,是因為他透過大量的資料蒐集,確認出球員的擊球甜蜜點位置,客製出屬於個人專屬的「魚雷」武器,所以就棒球規則上來說,魚雷棒完全符合規則上的「球棒」定義。

▲近來在美國職業棒球大聯盟(Major League Baseball)引起話題的「魚雷球棒」(Torpedo Bat),由於其特殊設計與實戰表現迅速獲得關注,不僅在美國掀起熱潮,也吸引中南美與亞洲棒壇的高度興趣。(圖/美聯社/達志影像)

與國際棒總、中華棒協、美國職棒大聯盟相比,中職的球棒認證不只是認證品牌,也認證品牌型號。上述3個單位的球棒認證,只要品牌的認證過關,後續該品牌的任何球棒型號,皆全部視為通過認證;而日本職棒則是認證球棒的製作工廠,只要向有通過認證的工廠製作球棒,該廠牌就等於通過日本職棒的球棒認證。唯有中職在球棒認證裡需要繳交品牌型號清單,這也不大符合球棒廠商銷售上的實際狀態。

舉例來說,球員根據既有的基本棒型去做調整修改是常有的事情,像是大棒頭傳統棒型C243,就有許多以此為基準調整出來的新棒型如CB15;而現代暢銷的球星款MT27(Mike Trout使用款),同樣也有藉此型號為基礎的微調新型號設計。根據中職球棒認證規定,清單內容變更需要重新認證,等於球棒廠商在認證有效期未到時就需要再重新繳交認證費用,增加了廠商銷售球棒的成本。

為了避免成本增加,有台灣球棒廠商在跟中職申請認證時,乾脆所有球棒都打上同一個型號名稱,只有在小地方註記不同,好讓球員辨別使用,如果這一次的魚雷棒,球棒廠商也用這樣的方式處理,中職似乎也沒辦法要求廠商要再通過認證,形成球棒認證規定上的盲點。

先前中職蔡其昌會長曾說,中職的球棒規定跟大聯盟一樣,這就代表魚雷球棒只是另一個符合棒球規則中,棒形較為特別的球棒設計而已,與戰斧球棒是一樣的意思。因此魚雷棒在中職應即刻就能使用才是,若真的需要認證品牌重新更改型號清單才能通過認證使用,那現在或許就是討論這條規定是否合宜之時。

雙獅主題票房失利 不能只靠巨蛋來吸引球迷

去年中職各球團在大巨蛋屢屢開出票房紅盤,再加上台灣在國際賽打出極佳成績,包括在世界12強賽奪冠、闖進經典賽正賽,都讓中職6球團對於今年的票房有極高的期待,也確實今年例行賽,不論在熱身賽的關注度、例行賽的討論度,都比起過去有更多球迷參與。

不過若只想用「大巨蛋」來吸引球迷進場,可能沒那麼簡單。在大巨蛋場次越來越多,球迷進場的新鮮感也逐漸消退,加上與原本的主場票價相比,大巨蛋的票價高出原本定價許多,在嚐鮮過後,球迷也開始會精打細算,挑選喜歡的主題日進場,或是只選擇CP值高的區域購票,開始出現「聰明的消費選擇」。

像是中信兄弟的開幕系列戰,周日的定價與開幕戰相差不多,吸引力不足的狀態下,就有極大的進場人數差距;統一獅上周的雙獅系列賽,雖然是與日職西武隊共同行銷的主題日IP,但除了球衣、西武獅OB之外,並沒有太多相關的日職元素,再加上票價定價讓球迷不買單,最終創下慘淡票房。

許多球隊私下都在討論,今年的大巨蛋票房應該會不好做,特別今年又有平日場次的「照妖鏡」,需要端出一些特別的吸引力,才有機會延續去年的大巨蛋進場熱潮。想要吸引球迷進場,需要回歸到內容是否有吸引力跟價格是否有競爭力,如果只想靠「大巨蛋」,可能又會像上周一樣,創造出票房的慘淡場面。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣打者期待魚雷球棒 中職的球棒認證規則是否合宜

紐約洋基在今年賽季首戰打爆釀酒人後,掀起了一波魚雷棒風潮。歷經2年以上的數據累積,好確認球員的擊球點位置,進而開發出來的新棒型,似乎成為全球職棒球員在攻擊上的新解方,不僅是大聯盟球員開始大量採用,台灣的職棒球員也躍躍欲試,想要感受一下這樣的棒型是否真的這麼神奇,打到球之後都能夠順利的飛過大牆。

跟日本職棒可以即刻使用不同,目前想要看到中職球員使用魚雷球棒,還需要等到球棒廠商通過中職的球棒認證才能夠採行。即使目前各大廠商透過賽前練習的時間,到中職6球團去推銷、試打,也確實收到球員的下訂跟好評,但無論是透過台灣廠商下訂台製球棒;或是透過越洋訂單跟美國原廠訂購,現在依舊無法確定何時魚雷棒可上場使用。

其實魚雷球棒並非什麼獨特發明,早在許久以前,就有日本廠商把類似的棒型使用在鋁棒上面,希望透過不同的重心配置與擊球甜蜜點設計,讓球員在揮動球棒時感受更輕盈,卻又能夠在確實擊球時能產生一定的擊球初速。魚雷球棒之所以讓人驚艷,是因為他透過大量的資料蒐集,確認出球員的擊球甜蜜點位置,客製出屬於個人專屬的「魚雷」武器,所以就棒球規則上來說,魚雷棒完全符合規則上的「球棒」定義。

與國際棒總、中華棒協、美國職棒大聯盟相比,中職的球棒認證不只是認證品牌,也認證品牌型號。上述3個單位的球棒認證,只要品牌的認證過關,後續該品牌的任何球棒型號,皆全部視為通過認證;而日本職棒則是認證球棒的製作工廠,只要向有通過認證的工廠製作球棒,該廠牌就等於通過日本職棒的球棒認證。唯有中職在球棒認證裡需要繳交品牌型號清單,這也不大符合球棒廠商銷售上的實際狀態。

舉例來說,球員根據既有的基本棒型去做調整修改是常有的事情,像是大棒頭傳統棒型C243,就有許多以此為基準調整出來的新棒型如CB15;而現代暢銷的球星款MT27(Mike Trout使用款),同樣也有藉此型號為基礎的微調新型號設計。根據中職球棒認證規定,清單內容變更需要重新認證,等於球棒廠商在認證有效期未到時就需要再重新繳交認證費用,增加了廠商銷售球棒的成本。

為了避免成本增加,有台灣球棒廠商在跟中職申請認證時,乾脆所有球棒都打上同一個型號名稱,只有在小地方註記不同,好讓球員辨別使用,如果這一次的魚雷棒,球棒廠商也用這樣的方式處理,中職似乎也沒辦法要求廠商要再通過認證,形成球棒認證規定上的盲點。

先前中職蔡其昌會長曾說,中職的球棒規定跟大聯盟一樣,這就代表魚雷球棒只是另一個符合棒球規則中,棒形較為特別的球棒設計而已,與戰斧球棒是一樣的意思。因此魚雷棒在中職應即刻就能使用才是,若真的需要認證品牌重新更改型號清單才能通過認證使用,那現在或許就是討論這條規定是否合宜之時。

雙獅主題票房失利 不能只靠巨蛋來吸引球迷

去年中職各球團在大巨蛋屢屢開出票房紅盤,再加上台灣在國際賽打出極佳成績,包括在世界12強賽奪冠、闖進經典賽正賽,都讓中職6球團對於今年的票房有極高的期待,也確實今年例行賽,不論在熱身賽的關注度、例行賽的討論度,都比起過去有更多球迷參與。

不過若只想用「大巨蛋」來吸引球迷進場,可能沒那麼簡單。在大巨蛋場次越來越多,球迷進場的新鮮感也逐漸消退,加上與原本的主場票價相比,大巨蛋的票價高出原本定價許多,在嚐鮮過後,球迷也開始會精打細算,挑選喜歡的主題日進場,或是只選擇CP值高的區域購票,開始出現「聰明的消費選擇」。

像是中信兄弟的開幕系列戰,周日的定價與開幕戰相差不多,吸引力不足的狀態下,就有極大的進場人數差距;統一獅上周的雙獅系列賽,雖然是與日職西武隊共同行銷的主題日IP,但除了球衣、西武獅OB之外,並沒有太多相關的日職元素,再加上票價定價讓球迷不買單,最終創下慘淡票房。

許多球隊私下都在討論,今年的大巨蛋票房應該會不好做,特別今年又有平日場次的「照妖鏡」,需要端出一些特別的吸引力,才有機會延續去年的大巨蛋進場熱潮。想要吸引球迷進場,需要回歸到內容是否有吸引力跟價格是否有競爭力,如果只想靠「大巨蛋」,可能又會像上周一樣,創造出票房的慘淡場面。