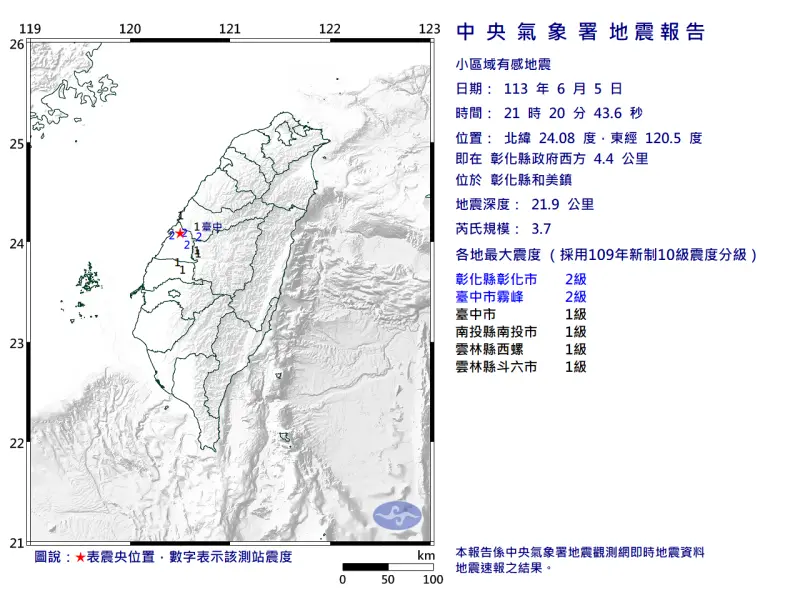

昨(5)日晚間9時20分,彰化縣和美鎮罕見發生芮氏規模3.7地震,由於震央位置相當特別,有當地民眾稱聽到「地鳴聲」,加上彰化斷層已超過百年沒有發生大地震引起熱議,若根據台灣地震模型團隊研究資料,彰化斷層在未來50年內,有5%幾率發生規模7.6以上地震,不過中央氣象署表示,「地震週期」只是分析地震發生可能有規律的參考點,平時做好防災才是上策。

氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示,昨日地震深度只有21.9公里,是淺層地震,當地很多民眾有感,至於是否由彰化斷層引起,根據資料顯示,彰化斷層是東傾的斷層,加上過去研究它是盲斷層,因此需要未來更多的資料來分析和探討。

彰化斷層是「逆移斷層」,呈北北西轉南北走向,由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近,被中央地質調查所列為「第一類活動斷層」,1848年12月3日的彰化地震,規模預估高於7.0、地震深度僅5公里,共造成1030人死亡,22664戶全倒。

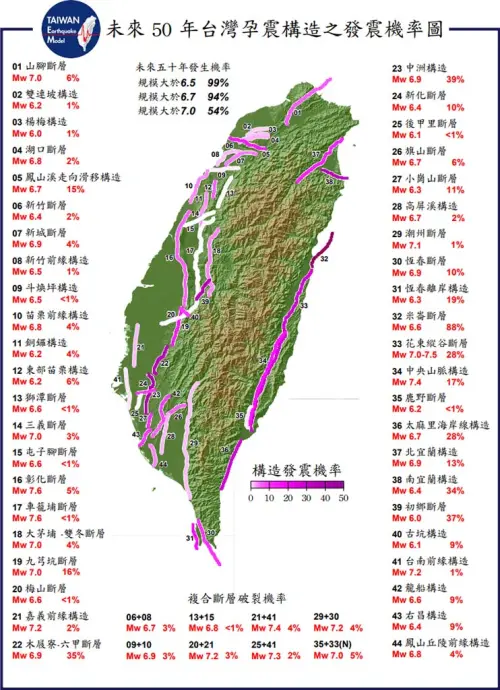

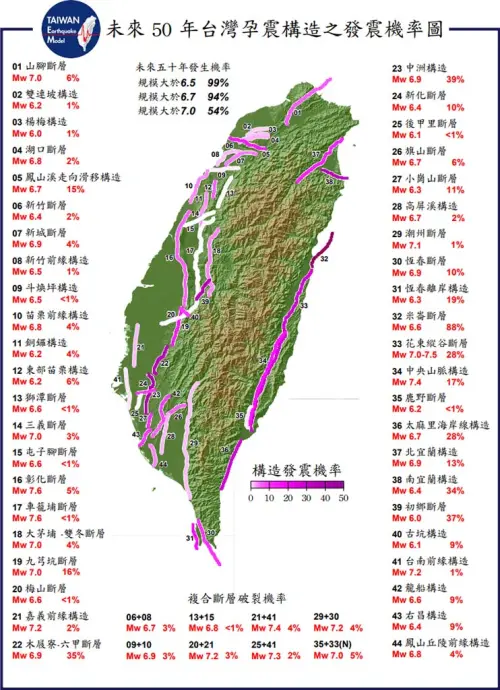

▲未來50年,全台44個未來有可能會發生地震的孕震構造及發震機率。(圖/台灣地震模型(TEM)研究團隊)

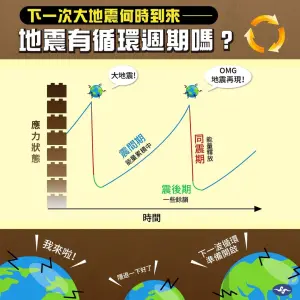

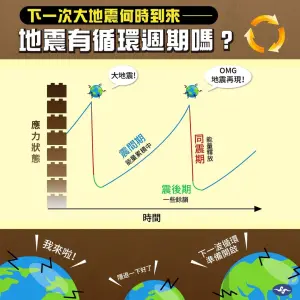

氣象署則說明,地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果,應力的累積與釋放,隨時間可以粗分成:

1、震間期:2次大地震之間的時期,板塊交界處的上部地殼因為應力還不夠大,所以被「鎖住」。隨著隱沒板塊不斷沉入,另一個板塊會默默被推走,交界處在這個階段不會錯動,而是持續累積能量等待爆發。

2、同震期:當被鎖住的區域受不了擠壓而被「打開」,此時應力達到臨界點,大地震就來了!這時原本被推著走的板塊由交界處開始,往「推它的板塊」方向移動,是能量大釋放的時期。

3、震後期:大地震發生後的幾日到數年甚至是數十年之內,地殼還是會變形和移動,只是兩個板塊交界處的上部地殼會再慢慢「鎖起來」,繼續下一波能量累積。

▲地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果。(圖/中央氣象署提供)

且地區的地震特性不同,單看數字也容易產生誤解,像台灣東、西部的斷層系統、板塊運動方式不同,把它們的地震週期合併來看並不合適。

我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化斷層是「逆移斷層」,呈北北西轉南北走向,由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近,被中央地質調查所列為「第一類活動斷層」,1848年12月3日的彰化地震,規模預估高於7.0、地震深度僅5公里,共造成1030人死亡,22664戶全倒。

氣象署則說明,地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果,應力的累積與釋放,隨時間可以粗分成:

1、震間期:2次大地震之間的時期,板塊交界處的上部地殼因為應力還不夠大,所以被「鎖住」。隨著隱沒板塊不斷沉入,另一個板塊會默默被推走,交界處在這個階段不會錯動,而是持續累積能量等待爆發。

2、同震期:當被鎖住的區域受不了擠壓而被「打開」,此時應力達到臨界點,大地震就來了!這時原本被推著走的板塊由交界處開始,往「推它的板塊」方向移動,是能量大釋放的時期。

3、震後期:大地震發生後的幾日到數年甚至是數十年之內,地殼還是會變形和移動,只是兩個板塊交界處的上部地殼會再慢慢「鎖起來」,繼續下一波能量累積。

且地區的地震特性不同,單看數字也容易產生誤解,像台灣東、西部的斷層系統、板塊運動方式不同,把它們的地震週期合併來看並不合適。