「家」對於絕大多數人來說是建構、依附人生的根據,然而透過《陽光普照》這個電影來解構「家庭」這個語彙,卻像用手術刀割肉般地冷酷,絕決,難以逼視,比喻成《笑傲江湖》裡被桃谷六仙強橫灌入六股真氣後的令狐沖,罪以愛為名,愛在索求回報的無形過程中衍化為罪,洶湧穿插,交相衝撞,成為一個難以攀比險象環生的奇詭場域。歲月碾壓著家庭裡的每一份子,愛,也是,直到不可收拾,放眼所見父親、母親、哥哥、弟弟以及所有他們拉出族譜的直接關係人,無不茍延殘喘,遍體鱗傷。不可收拾,卻怎能不收拾?整部《陽光普照》以幾乎是苦行僧赤足踩過炭火的灼痛筆觸書寫,而這樣的觀照與情懷,沉痛,悠遠,一如生命,本身是注定要在電影(人文)歷史鐫刻下印記的。

鍾孟宏的電影擁有燙辣到像摑人耳光的尖銳辨識度,《第四張畫》、《失魂》也好,《一路順風》也好,他的風格來自於刀刀見骨的冷冽美學,來自於講述故事時自成章法的語言體系,更來自於總是以某種俯瞰、逗弄(嘲弄)的姿態去對待自己的故事,以及故事裡的一切生靈,筆鋒不帶絲毫溫柔與悲憫,宏觀,犀利,不留情面。唯其如此,所以總能一針見血,擲地有聲。或許因為《陽光普照》以家庭做為唯一聚焦,有人說「鍾孟宏變了」,但或許多了些是枝裕和平穩、從容的庶民神采,多了些李滄東《燃燒烈愛》裡大立大破間的憤懣悲愴,但對我來說鍾孟宏始終就是鍾孟宏,始終更接近《春去春又來》、《援交天使》時期的金基德,把無常人生的表相不由分說地冷血地撕扯開來,面對著滿手血淋淋的皮開肉綻,猶自嘴角泛笑,連眼皮子都不眨一下。《陽光普照》裡的親子關係在絕境裡分崩離析,他卻由得劇中滅頂前載沉載浮的所有角色自生自滅,沒有理所當然的「破鏡重圓,完美收官」,沒有「老天爺欠了你」想當然耳的「血濃於水,人倫大愛」,唯其如此,在灰飛煙滅的縫隙裡凝結出一滴溫熱、續命的紅血,在走投無路的死寂中忽然握住了一隻不期然而然伸過來的手,箇中驚喜,讓人手足無措,卻久久無法自已。(中島長雄的攝影,林生祥的配樂,對於《陽光普照》風格營造的立體化功不可沒。)

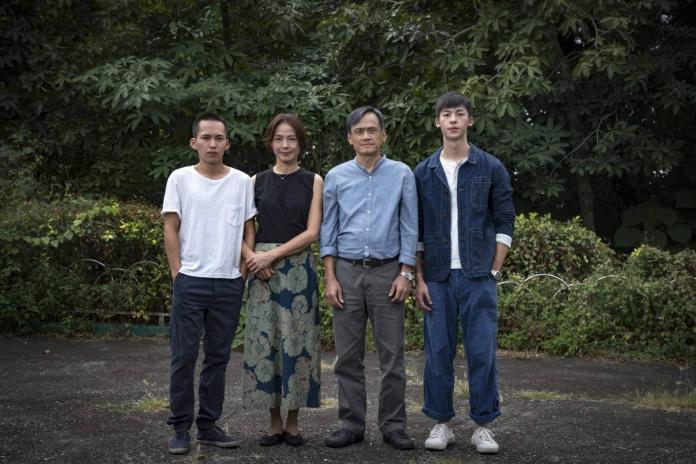

▲導演鍾孟宏透過電影《陽光普照》來解構「家庭」這個語彙。(圖/甲上娛樂提供)

▲導演鍾孟宏透過電影《陽光普照》來解構「家庭」這個語彙。(圖/甲上娛樂提供)

《陽光普照》是今年至今最讓我坐立不安的電影,被自己桎梏綑綁在無垠絕望裡的人(瑟縮在黑暗巨缸裡的司馬光,堪稱2019大銀幕最讓人背脊發涼的驚悚畫面之一),「窒息感」追得他逃無可逃,就像無處不在亮花花的陽光一樣。鍾孟宏導演令人著迷的世界觀,一如既往地魔性、蒼白,總要拼湊好久才能嗅出人味(還怕是自己的錯覺),這個電影佈滿太多解讀的陷阱(包括片名),強勢把觀眾導向一個粗暴武斷的邏輯,情感瀰漫,卻毫不溫潤,看來如癡如醉,但不敢在情境逗留。劇情以兩個兄弟的悲劇拼貼成一個家庭由生至死由死返生的「涅槃」,哥哥的悲劇是進行式的,生機的殘量無盡流失,卻不為任何人所察覺;弟弟的悲劇是過去式的,罪孽的型式深重,遮掩了世人去理解他骨子裡求生的慾望與覺悟;這兩層交織,手法縝密至極,無縫接軌,互證因果,而父親究竟是這個悲劇的「承受者」抑或「肇始者」?是整個故事最辛澀最反諷,也是最耐人尋味的癥結。

《陽光普照》的哥哥和弟弟分別由許光漢、巫建和飾演,這是兩個棒到無法形容無法界定的演員,許光漢演活了一個太陽底下的影子,求助無門,徬徨自繭,怎麼也踩不到實地的被自己驅逐追趕得終於窒息的游魂,那是我見過最苦澀的無邪,那是我讚嘆過最森冷的俊美,以最亮最讓人流連的容顏,演出了最晦暗最讓人不忍再多看一眼的凋零。巫建和,一開始就挫骨揚灰了,整齣戲看他在地獄般的餘燼中憋住氣若游絲的最後一口頑強怎麼也不肯死絕,不肯死透,一點一點一點一點,讓腐蝕的骸骨重新長出血肉,讓漆黑無邊的封錮的心重新願意懷揣信念,願意相信責任與愛,那麼單薄的身板,獸似的眼神,他的表演不是替寒慄的劇情開一扇透光的窗,而是用自己的雙手去挖一座生命殘酷的巨山,挖得鮮血淋漓,挖得支離破碎,然後贖罪似地自焚成那道光,對世界也對自己證明:ㄍ你ㄌ,我偏不相信人生就只是這樣!一部讓我在毛骨悚然和淚流滿面間完全無法自已地頻繁擺盪的電影,兩個揹著十字架的令人肅然起敬的演員,兩種光譜極端的反差演繹,一個以陽光鏡像自囚的陰暗,一個以毀滅鑿出了宿命絕路盡頭你一眨眼就可能錯過的微乎其微但確實存在的,光。

▲柯淑勤以鍾孟宏執導的《陽光普照》裡琴姐一角入圍金馬獎最佳女主角獎。(圖/甲上娛樂提供)

▲柯淑勤以鍾孟宏執導的《陽光普照》裡琴姐一角入圍金馬獎最佳女主角獎。(圖/甲上娛樂提供)

飾演父親的陳以文佔戲篇幅最大,回應著每一個關係人物凌厲、生猛摜摔在他身上所有的激盪,時而疲於奔命,時而直面爆起,時而蒼涼壓抑,發揮得爐火純青,演來精湛絕倫,然而,這卻也是個缺乏跟自己「對話」的角色,面對那些對任何人來說都是天崩地裂的變故,他的應對都是立即而直接的,貌似沒有任何內在反芻的著墨(不論「自我譴責」或「追溯檢討」),這樣的處理初看時覺得失之細膩、圓融,看完再三咀嚼才隱約瞭解:刻意不去為痛楚預留慰藉宣洩的出口,沒有再挖深一層去爬梳心理軌跡的來龍去脈(一般文藝電影必然會因循、雕琢的「常規」),何嘗不是這位導演看待人生看待創作的核心態度!(鍾孟宏曾在接受採訪時這樣說過:「電影有些東西當然要交代得很清楚,留一些線索給觀眾,但有些東西你有講就不要演,有演就不要講。」)陳以文這個「中產階級」父親是一個怎樣庸庸碌碌對人生沒有過多追求的父親?皆已不可考,在哪些價值觀上被世俗的成敗制約所綁架?也都不足深究,他和妻子柯淑勤在陽光普照的山崗上的那席對話,或許是他漫長一生裡僅有的一次燦爛,即便說的是那樣驚心動魄的事件,他也是極其自制力求平和,匆匆講完,那份「生為父親,本能為之」的光芒立即偃旗息鼓,陳以文的整個表演之精準之深邃之妙至毫巔,不在「放」而在「收」,高度的自覺把控,不搶角色的厚重分毫,卻意外成就了這個父親角色最難盡訴的幽微細節。

柯淑勤的「母親」戲份不算特別多,卻強大到足以維持這個故事裡的世界在崩毀前千鈞一髮的平衡,她臉上的每一道皺紋都是戲,都是一個母親在面對家庭徹底瓦解前的最後一次以身相抗,薄弱疲憊,鞠躬盡瘁,是一次讓人由衷動容的精彩刻劃。

●作者:柯志遠/作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄至opinion@nownews.com

我是廣告 請繼續往下閱讀

鍾孟宏的電影擁有燙辣到像摑人耳光的尖銳辨識度,《第四張畫》、《失魂》也好,《一路順風》也好,他的風格來自於刀刀見骨的冷冽美學,來自於講述故事時自成章法的語言體系,更來自於總是以某種俯瞰、逗弄(嘲弄)的姿態去對待自己的故事,以及故事裡的一切生靈,筆鋒不帶絲毫溫柔與悲憫,宏觀,犀利,不留情面。唯其如此,所以總能一針見血,擲地有聲。或許因為《陽光普照》以家庭做為唯一聚焦,有人說「鍾孟宏變了」,但或許多了些是枝裕和平穩、從容的庶民神采,多了些李滄東《燃燒烈愛》裡大立大破間的憤懣悲愴,但對我來說鍾孟宏始終就是鍾孟宏,始終更接近《春去春又來》、《援交天使》時期的金基德,把無常人生的表相不由分說地冷血地撕扯開來,面對著滿手血淋淋的皮開肉綻,猶自嘴角泛笑,連眼皮子都不眨一下。《陽光普照》裡的親子關係在絕境裡分崩離析,他卻由得劇中滅頂前載沉載浮的所有角色自生自滅,沒有理所當然的「破鏡重圓,完美收官」,沒有「老天爺欠了你」想當然耳的「血濃於水,人倫大愛」,唯其如此,在灰飛煙滅的縫隙裡凝結出一滴溫熱、續命的紅血,在走投無路的死寂中忽然握住了一隻不期然而然伸過來的手,箇中驚喜,讓人手足無措,卻久久無法自已。(中島長雄的攝影,林生祥的配樂,對於《陽光普照》風格營造的立體化功不可沒。)

▲導演鍾孟宏透過電影《陽光普照》來解構「家庭」這個語彙。(圖/甲上娛樂提供)

▲導演鍾孟宏透過電影《陽光普照》來解構「家庭」這個語彙。(圖/甲上娛樂提供)《陽光普照》是今年至今最讓我坐立不安的電影,被自己桎梏綑綁在無垠絕望裡的人(瑟縮在黑暗巨缸裡的司馬光,堪稱2019大銀幕最讓人背脊發涼的驚悚畫面之一),「窒息感」追得他逃無可逃,就像無處不在亮花花的陽光一樣。鍾孟宏導演令人著迷的世界觀,一如既往地魔性、蒼白,總要拼湊好久才能嗅出人味(還怕是自己的錯覺),這個電影佈滿太多解讀的陷阱(包括片名),強勢把觀眾導向一個粗暴武斷的邏輯,情感瀰漫,卻毫不溫潤,看來如癡如醉,但不敢在情境逗留。劇情以兩個兄弟的悲劇拼貼成一個家庭由生至死由死返生的「涅槃」,哥哥的悲劇是進行式的,生機的殘量無盡流失,卻不為任何人所察覺;弟弟的悲劇是過去式的,罪孽的型式深重,遮掩了世人去理解他骨子裡求生的慾望與覺悟;這兩層交織,手法縝密至極,無縫接軌,互證因果,而父親究竟是這個悲劇的「承受者」抑或「肇始者」?是整個故事最辛澀最反諷,也是最耐人尋味的癥結。

《陽光普照》的哥哥和弟弟分別由許光漢、巫建和飾演,這是兩個棒到無法形容無法界定的演員,許光漢演活了一個太陽底下的影子,求助無門,徬徨自繭,怎麼也踩不到實地的被自己驅逐追趕得終於窒息的游魂,那是我見過最苦澀的無邪,那是我讚嘆過最森冷的俊美,以最亮最讓人流連的容顏,演出了最晦暗最讓人不忍再多看一眼的凋零。巫建和,一開始就挫骨揚灰了,整齣戲看他在地獄般的餘燼中憋住氣若游絲的最後一口頑強怎麼也不肯死絕,不肯死透,一點一點一點一點,讓腐蝕的骸骨重新長出血肉,讓漆黑無邊的封錮的心重新願意懷揣信念,願意相信責任與愛,那麼單薄的身板,獸似的眼神,他的表演不是替寒慄的劇情開一扇透光的窗,而是用自己的雙手去挖一座生命殘酷的巨山,挖得鮮血淋漓,挖得支離破碎,然後贖罪似地自焚成那道光,對世界也對自己證明:ㄍ你ㄌ,我偏不相信人生就只是這樣!一部讓我在毛骨悚然和淚流滿面間完全無法自已地頻繁擺盪的電影,兩個揹著十字架的令人肅然起敬的演員,兩種光譜極端的反差演繹,一個以陽光鏡像自囚的陰暗,一個以毀滅鑿出了宿命絕路盡頭你一眨眼就可能錯過的微乎其微但確實存在的,光。

▲柯淑勤以鍾孟宏執導的《陽光普照》裡琴姐一角入圍金馬獎最佳女主角獎。(圖/甲上娛樂提供)

▲柯淑勤以鍾孟宏執導的《陽光普照》裡琴姐一角入圍金馬獎最佳女主角獎。(圖/甲上娛樂提供)飾演父親的陳以文佔戲篇幅最大,回應著每一個關係人物凌厲、生猛摜摔在他身上所有的激盪,時而疲於奔命,時而直面爆起,時而蒼涼壓抑,發揮得爐火純青,演來精湛絕倫,然而,這卻也是個缺乏跟自己「對話」的角色,面對那些對任何人來說都是天崩地裂的變故,他的應對都是立即而直接的,貌似沒有任何內在反芻的著墨(不論「自我譴責」或「追溯檢討」),這樣的處理初看時覺得失之細膩、圓融,看完再三咀嚼才隱約瞭解:刻意不去為痛楚預留慰藉宣洩的出口,沒有再挖深一層去爬梳心理軌跡的來龍去脈(一般文藝電影必然會因循、雕琢的「常規」),何嘗不是這位導演看待人生看待創作的核心態度!(鍾孟宏曾在接受採訪時這樣說過:「電影有些東西當然要交代得很清楚,留一些線索給觀眾,但有些東西你有講就不要演,有演就不要講。」)陳以文這個「中產階級」父親是一個怎樣庸庸碌碌對人生沒有過多追求的父親?皆已不可考,在哪些價值觀上被世俗的成敗制約所綁架?也都不足深究,他和妻子柯淑勤在陽光普照的山崗上的那席對話,或許是他漫長一生裡僅有的一次燦爛,即便說的是那樣驚心動魄的事件,他也是極其自制力求平和,匆匆講完,那份「生為父親,本能為之」的光芒立即偃旗息鼓,陳以文的整個表演之精準之深邃之妙至毫巔,不在「放」而在「收」,高度的自覺把控,不搶角色的厚重分毫,卻意外成就了這個父親角色最難盡訴的幽微細節。

柯淑勤的「母親」戲份不算特別多,卻強大到足以維持這個故事裡的世界在崩毀前千鈞一髮的平衡,她臉上的每一道皺紋都是戲,都是一個母親在面對家庭徹底瓦解前的最後一次以身相抗,薄弱疲憊,鞠躬盡瘁,是一次讓人由衷動容的精彩刻劃。

●作者:柯志遠/作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄至opinion@nownews.com