有了賣座熱片《屍速列車》(Train to Busan),原名為《隧道》(Tunnel)加了個「失控」成為台灣上映片名《失控隧道》。也許會讓觀眾錯判為動作片,事實上《失控隧道》講的是面對公安事故後的人性必然情緒反應,從這起隧道坍塌引發政府/民間檢討施工品質疑慮以及公部門救災成效不彰,到媒體追求獨家枉顧人命的冷血態度。

《失》片從很小的議題,將整個大韓民族對輿論走向跟政府拋棄人民的態度全賞了個耳光。對比起《屍》片引發活屍追逐所產生的驚悚感,《失》片的公安議題恐怕更具現實感與說服力,而且令人不寒而慄,也難怪成為上半年韓國熱議作品。

故事從一個汽車業務員開往新市鎮的隧道時,遇到突如其來的坍塌公安意外,接下來上演一場狹隘空間獨角戲。河正宇把握了如此窄的空間,表現受到壓迫的慌張心理,同時在事故第一發生時除了解決自己的困境之外,居然還試圖去用有限的存水去救一個命在旦夕的女子,這刻也反應出當代韓國功利主義至上,有時已經泯滅基本人性。這幕反應幾分危難時期的人性光輝,即便知道自己明明資源不夠也願意伸手給他人。這或許是真實世界不容易出現的慈善心地,畢竟光要自救都嫌有問題。

另一個有趣的設定是隧道。隧道顯然是政府委外給他國包工程,因為當救援隊要找施工藍圖時發現全是英文,雖然氣憤也無可奈何,加上隧道施作變成豆腐渣工程,偷工減料舉世皆然,但若不是生死一瞬間的壓力降臨,觀眾也不會覺得會怎樣,反正死不到自己就沒事 。加上這隧道通聯新市鎮,不難看出為了開發新市鎮而不惜與大自然爭地。簡單一個隧道議題,劇本設定上就有濃厚的政治暗喻。

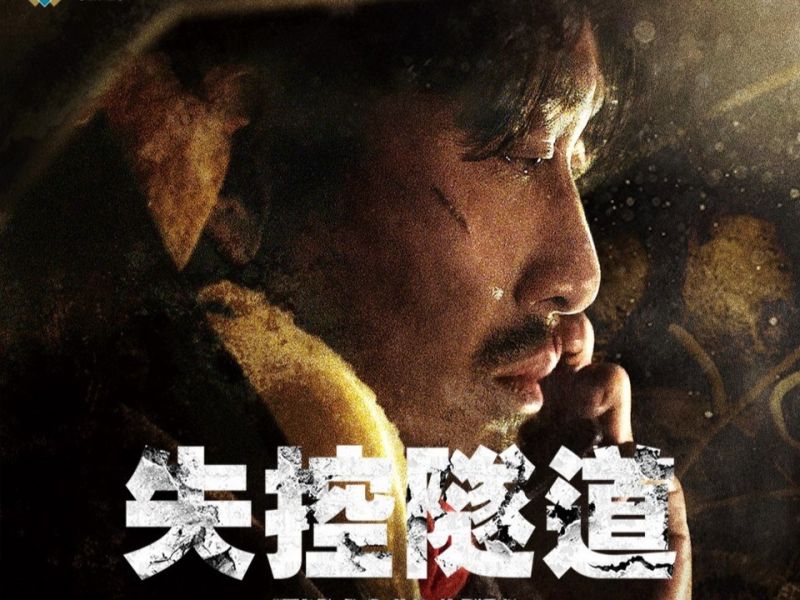

▼《失控隧道》劇照。(圖/鴻聯,2016.12.06)

接下來的情節,台灣觀眾便再熟悉也不過。媒體記者為了搶獨家而找到受害者手機號碼,讓真正要救難的搜救員們反而打不進去,難道獨家這兩個字就能可以超越倫理道德準則嗎?光看搜救隊隊長對霸佔通訊頻道與山路通道的媒體斥罵逼退,有形的山路通道到無形的通訊頻道資源全被不該占據的媒體拿走,這段點到為止,媒體亂象可參考河正宇的《恐怖攻擊直播》,對媒體有著更深刻的批判。

其實,《失》片除了談論那些你我可預見的救難情節所引發的人性與政府/媒體亂象,更現實地點出當救難議題過於漫長時,整個社會還需要動用多少資源給一個可能已經失去生命跡象的人?任何社會議題只要一拖長戰場,不管是否政治正確,都會因為拖久了就讓大眾失去耐心進而不願再給予任何同情/同理立場。更甚者,片中設計了一段工程人員漫不經心地處理高危險工程時發生意外,這下子使得受害者家屬成了另類「眾矢之的」。若非搜救不會發生這起意外,使得裴斗娜飾演的角色飽受抨擊,更因為只是想堅持救難曙光而被貼上浪費社會資源的標籤,從受害者角度怎變成了加害者姿態?這不也荒謬矛盾萬分?

《失》片中的河正宇在片中演技照樣過人,絕望中緊抓住唯一能通聯的電台與手機片段通話內容都演得如此出色。儘管稱不上在故事文本能比擬他另一部作品《恐怖攻擊直播》,但不失為一部醒世警惕之作。

本文作者《膝關節》白天是電影服務業,晚上是評論出版業。曾任電影公司行銷公關、藝文線、電影線記者、金馬獎、高雄電影節等評審。部落格「愛護你的膝關節」曾獲資策會部落格百傑「動漫影音」類首獎。著有《這不是一部愛情電影》、《大人的戀愛》。文章散見各報章網路。

我是廣告 請繼續往下閱讀

故事從一個汽車業務員開往新市鎮的隧道時,遇到突如其來的坍塌公安意外,接下來上演一場狹隘空間獨角戲。河正宇把握了如此窄的空間,表現受到壓迫的慌張心理,同時在事故第一發生時除了解決自己的困境之外,居然還試圖去用有限的存水去救一個命在旦夕的女子,這刻也反應出當代韓國功利主義至上,有時已經泯滅基本人性。這幕反應幾分危難時期的人性光輝,即便知道自己明明資源不夠也願意伸手給他人。這或許是真實世界不容易出現的慈善心地,畢竟光要自救都嫌有問題。

另一個有趣的設定是隧道。隧道顯然是政府委外給他國包工程,因為當救援隊要找施工藍圖時發現全是英文,雖然氣憤也無可奈何,加上隧道施作變成豆腐渣工程,偷工減料舉世皆然,但若不是生死一瞬間的壓力降臨,觀眾也不會覺得會怎樣,反正死不到自己就沒事 。加上這隧道通聯新市鎮,不難看出為了開發新市鎮而不惜與大自然爭地。簡單一個隧道議題,劇本設定上就有濃厚的政治暗喻。

▼《失控隧道》劇照。(圖/鴻聯,2016.12.06)

接下來的情節,台灣觀眾便再熟悉也不過。媒體記者為了搶獨家而找到受害者手機號碼,讓真正要救難的搜救員們反而打不進去,難道獨家這兩個字就能可以超越倫理道德準則嗎?光看搜救隊隊長對霸佔通訊頻道與山路通道的媒體斥罵逼退,有形的山路通道到無形的通訊頻道資源全被不該占據的媒體拿走,這段點到為止,媒體亂象可參考河正宇的《恐怖攻擊直播》,對媒體有著更深刻的批判。

其實,《失》片除了談論那些你我可預見的救難情節所引發的人性與政府/媒體亂象,更現實地點出當救難議題過於漫長時,整個社會還需要動用多少資源給一個可能已經失去生命跡象的人?任何社會議題只要一拖長戰場,不管是否政治正確,都會因為拖久了就讓大眾失去耐心進而不願再給予任何同情/同理立場。更甚者,片中設計了一段工程人員漫不經心地處理高危險工程時發生意外,這下子使得受害者家屬成了另類「眾矢之的」。若非搜救不會發生這起意外,使得裴斗娜飾演的角色飽受抨擊,更因為只是想堅持救難曙光而被貼上浪費社會資源的標籤,從受害者角度怎變成了加害者姿態?這不也荒謬矛盾萬分?

《失》片中的河正宇在片中演技照樣過人,絕望中緊抓住唯一能通聯的電台與手機片段通話內容都演得如此出色。儘管稱不上在故事文本能比擬他另一部作品《恐怖攻擊直播》,但不失為一部醒世警惕之作。

本文作者《膝關節》白天是電影服務業,晚上是評論出版業。曾任電影公司行銷公關、藝文線、電影線記者、金馬獎、高雄電影節等評審。部落格「愛護你的膝關節」曾獲資策會部落格百傑「動漫影音」類首獎。著有《這不是一部愛情電影》、《大人的戀愛》。文章散見各報章網路。